息止めは誰もが一度は挑戦したことがある身近な行為ですが、実は年齢によって大きく差が出る興味深い能力です。

子どもの成長段階、大人の体力、そして高齢者の生活習慣など、息止めの時間にはそれぞれの年代が持つ身体的特徴がしっかり反映されています。

さらに、世界記録レベルになると驚くほど長い時間息を止められる人も存在し、トレーニング方法や呼吸技術の違いによって能力は大きく変わります。

この記事では、小学生から高齢者までの息止め平均タイム、世界記録の背景、息止めのメリット、そして注意点まで幅広く解説していきますね。

年齢ごとの特徴を知ることで、自分の息止め能力の目安にもなりますし、安全に楽しみながらトレーニングを行うヒントにもなりますよ。

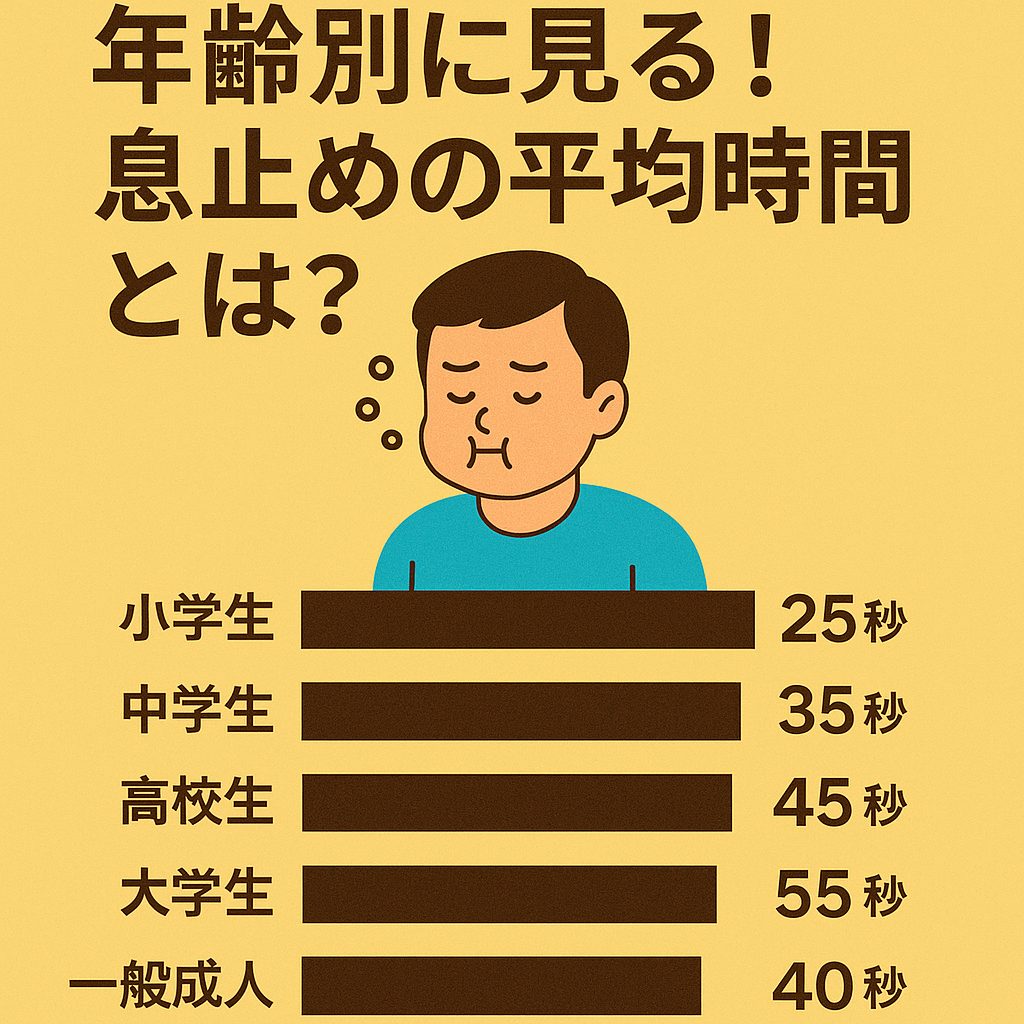

年齢別に見る息止めの平均時間

息止めの平均時間は、年齢によって大きく異なります。

これは呼吸機能の発達や体力の向上、生活習慣が影響するためです。

また、成長期の子どもと大人では息止めの目的や体の使い方も変わるため、それぞれの年代で特徴がみられます。

ここでは、小学生から高齢者までの平均息止めタイムとその背景について分かりやすく解説しますね。

小学生の息止め平均タイムと特徴

小学生の平均息止め時間は約20〜30秒ほどです。

成長段階で肺の容量や呼吸筋が発達途中であるため、長時間の息止めは難しい傾向があります。

また、精神的に集中することがまだ得意ではない年代でもあるため、息止め中に落ち着いていられないことも多いです。

さらに、学校での遊びや競争の中で自然と息止めに挑戦する機会が生まれるため、楽しみながら記録が伸びることがあります。

ただし、体格や日常の活動量によって差が出やすく、短い子と長い子の幅が大きいのが特徴です。

中学生の息止め平均タイムと成長の影響

中学生になると体の成長に伴い、息止めタイムは40〜60秒程度まで伸びます。

筋肉量や肺活量が増えることで息止め能力が向上し、運動部などに所属している生徒はさらに長い記録を出すことが多いです。

また、集中力が高まることで息止めのコツを理解しやすくなり、安定した呼吸管理ができるようになります。

一方で成長期の疲労やストレスが影響すると、一時的にタイムが落ちることもありますね。

高校生における息止め平均時間の傾向

高校生は心肺機能の成長がピークに近づき、平均60〜90秒ほど止められる人が増えます。

運動習慣がある学生は1分半以上を達成することも珍しくありません。

この時期は体力と集中力が最も高く、継続的なトレーニングを行うことで2分近く記録を伸ばせるケースもあります。

特に水泳部・陸上部などの持久力を必要とする部活動では、息止めトレーニングが自然と身につく環境が整っています。

大学生の息止め平均タイムと体力の関係

大学生になると体力が安定し、息止めの平均は約1分〜1分半ほどです。

筋力や肺活量のピークに近いため、トレーニングによってさらに伸ばすことも可能です。

生活リズムの変化によってタイムにばらつきが出ることもありますが、運動系サークルやスポーツ選手は2分前後を目指すこともあります。

また、呼吸法を学ぶ学生も多く、正しい姿勢や深い呼吸が息止めの向上につながることが知られています。

一般成人の息止め平均時間と健康状態の影響

一般成人の場合、平均息止めタイムは約45〜90秒です。

この年代は仕事や家事などでストレスが溜まりやすく、精神状態が息止めに影響することもあります。

運動習慣や生活習慣が記録に強く影響し、喫煙や運動不足の人は短くなる傾向があります。

一方で、ランニングや水泳などの有酸素運動を日常的に行っている人は、肺活量が維持されやすく、1分半以上の息止めが可能なことも少なくありません。

また、深呼吸や瞑想などの呼吸法を取り入れることで、さらに安定した息止めができるようになるケースもあります。

高齢者の息止め平均時間と生活習慣

高齢者の息止め平均タイムは30〜45秒程度です。

加齢による肺機能の低下が影響しますが、体操や深呼吸などを習慣化している人は比較的長く保てます。

特に、日々の散歩や軽い筋トレを継続している人は、呼吸筋が維持されるため息止め能力も落ちにくい傾向があります。

逆に、座りっぱなしの生活や睡眠不足が続くと息止め時間が短くなりやすく、健康状態のバロメーターとしても息止めは活用できる面があります。

また、高齢者は息止めに挑戦する際に安全性が非常に重要であり、無理をせず体調に合わせて行うことが大切です。

息止めに関する世界記録とその意味

息止めの世界記録は驚くほど高く、人間の限界とは思えない数値が並びます。

安全に行われた公式記録は、水中での特別な呼吸法やトレーニングによって達成されています。

息止め世界記録の驚くべきタイムと方法

世界記録は10分以上にも及ぶケースがあります。

これは通常の息止めとは異なり、事前に高濃度の酸素を吸入する特別な方法(ハイパーベンチレーション)が使われています。

この酸素吸入によって体内の酸素量が大幅に増え、通常では考えられない長時間の息止めが可能になるのです。

また、記録保持者たちは精神集中や心拍数の調整にも優れており、極限状態でも冷静さを保つトレーニングが徹底されています。

こうした技術や特別な環境が整うことで、驚異的な記録が生まれるわけですね。

アスリートの息止め能力向上のトレーニング

フリーダイバーなどは肺活量アップや横隔膜トレーニング、呼吸法の習得で長時間の息止めを可能にしています。

さらに、彼らは日常的に心拍数を下げるためのメンタルトレーニングを取り入れ、体の緊張を抜く技術も習得しています。

特に、水中でのリラックス方法や無駄な力を使わない姿勢作りは、息止め能力に大きな影響を与える重要なポイントです。

こうした総合的なトレーニングによって、長時間の息止めが実現されているのです。

息止めに関する健康リスクと安全対策

長すぎる息止めは、失神や過呼吸のリスクがあります。

無理をせず、必ず安全な場所で行うことが重要です。

特に水中で息止めを行う場合は、必ず監視者をつけることが基本となります。

また、繰り返し無理なチャレンジを続けると脳への酸素供給が不足し、体に深刻な影響を及ぼす可能性もあります。

トレーニングを行う際は、体のサインを見逃さず、適切な休息と安全確保を徹底することが必要です。

年齢別の息止め能力に影響を与える要素

息止め時間には、年齢以外にもさまざまな要因があります。

特に呼吸能力・体力・日常習慣は大きな影響を与えます。

呼吸機能と年齢の関係

肺の成長は10代後半〜20代がピークです。

この時期は肺活量・呼吸筋・横隔膜の働きが最も高く、息止めの能力も自然と最大値に近づきます。

その後は加齢に伴って少しずつ低下しますが、生活習慣や運動習慣によってその低下スピードは大きく変わります。

特に、20代から40代は心肺機能の維持がしやすく、深呼吸やウォーキングなどを取り入れることで息止め能力を長く保つことができます。

高齢になると肺の弾力が失われやすく、酸素交換効率も下がるため、息止め時間は短くなる傾向がありますが、適度な運動や呼吸のトレーニングによって改善が期待できます。

性別による息止めタイムの違い

一般的に、男性は肺活量が多く女性よりやや長く止められる傾向があります。

これは筋肉量や胸郭の大きさの違いが影響しており、特に息止め後半での粘りに差が出やすいと言われています。

ただし、個人差の方が大きいことも多く、呼吸トレーニングを積んだ女性が男性より長く息止めできるケースも珍しくありません。

また、女性はリラックスが得意な傾向があり、精神的な集中状態に入ると息止めが安定しやすいという特性もあります。

生活習慣が息止めに与える影響

運動不足・喫煙・睡眠不足などは息止め能力の低下を招きます。

喫煙は肺機能を大きく損なうため、息止め時間に直結して影響する代表的な要因です。

また、ストレスが多い生活も呼吸が浅くなる原因となり、息止め中の安定性が下がります。

逆にランニングや水泳などの習慣は大きなプラスになります。

有酸素運動は肺活量を維持するだけでなく、横隔膜の柔軟性を高めるため息止め能力の向上に直結します。

さらに、瞑想や腹式呼吸を日常的に取り入れることで、自律神経が整い、息止めのリラックス状態に入りやすくなるメリットもあります。

様々な年齢層の息止めタイムの比較

年齢別のデータを見ると、肺機能のピークと生活習慣の変化が数字に反映されていることが分かります。

水中での息止め能力と年齢別のデータ

水中はリラックスしやすく、地上より長く息止めできる場合が多いです。

これは水圧によって胸郭が安定し、呼吸の動きが整いやすくなるためです。

また、水中では浮力が働くため体の力みが減り、心拍数が下がりやすくなることも息止め時間の延長につながります。

ただし高齢者は水中でのリスクに注意する必要があります。

特に、持病がある場合や体力が落ちている場合は、息止め中にめまいが起きる可能性があり、水中では危険が増すため必ず付き添いが必要です。

水中で息止めを行う際は、無理をせず自分のペースで取り組むことが大切です。

運動選手と一般人の息止めタイム比較

運動選手は肺活量が多く、一般人より倍以上止められる場合があります。

特に水泳選手は得意な傾向がありますね。

水泳選手は日常的に呼吸を制限した状態での運動を行うため、横隔膜や呼吸筋が自然と鍛えられています。

また、長距離ランナーなどの持久系アスリートも心肺機能が高く、静止時に息止めをすれば一般人より圧倒的に長いタイムを出すことができます。

一方で一般人でも、呼吸法を学ぶことで選手に近いタイムを目指すことは十分可能です。

息止めのトレーニング方法とその効果

深呼吸トレーニングや横隔膜ストレッチを続けると、息止めタイムは数週間で伸びやすいです。

特に、ゆっくりとした呼吸で自律神経を整える練習は息止めに大きな効果があります。

また、水中ウォーキングや軽いスイム練習を取り入れると、呼吸筋や肺活量が自然と鍛えられ、無理なくタイムを伸ばすことができます。

さらに、ストレッチや瞑想などのリラックス法を組み合わせると、息止め中の心拍数が安定し、より長く息を止められるようになります。

息止めが持つ多様なメリットと注意点

息止めには体を整える効果もありますが、無理は禁物です。

正しい知識を持って取り組むことで、安全にメリットを得られます。

息止めによる健康への影響と効果

息止めには自律神経の調整や集中力向上の効果が期待できます。

短時間でできるのも魅力ですね。

さらに、息止めを行うことで肺の伸縮性が高まり、普段あまり使われない横隔膜周りの筋肉も刺激されます。

その結果、呼吸が深くなり、ストレス軽減やリラックスの効果が得られることもあります。

また、静止した状態で息を止める練習は、心拍数をコントロールする感覚を養うのに役立ち、メンタルトレーニングとしても高い効果があります。

息止めのトレーニング方法とその習慣化コツ

毎日1分程度の深呼吸トレーニングを続けると、自然と息止め時間も伸びていきます。

さらに、息をゆっくり吸って長く吐く「呼吸比率のコントロール」を意識することで、より安定して息止めができるようになります。

姿勢を整えながら腹式呼吸を行うと、酸素を取り込む量が増えて息止めの準備がスムーズになります。

数十秒から始めて徐々に時間を伸ばすなど、無理のないステップアップを習慣化することが成功のポイントです。

初心者が気をつけるべき息止めのリスク

息止めを長く続けようと無理をすると、めまいや失神の危険があります。

必ず安全な姿勢・環境で行いましょう。

特に、立ち姿勢で行うと急な失神時に転倒する恐れがあるため、座るか横になる姿勢での練習が推奨されます。

また、息止め後の急激な深呼吸は過呼吸を引き起こすことがあるため、必ずゆっくり呼吸を整えることが大切です。

水中での練習は一層危険性が高まるため、初心者は必ず監視者と一緒に行うなど徹底した安全管理が必要です。

まとめ

息止めの平均時間は年齢によって大きく変わり、子どもは発達段階の影響で短め、大人は生活習慣や体力によって幅が出るなど、それぞれの年代に特徴があります。

また、世界記録のような極端に長い息止めは特別な呼吸法やトレーニングが関係しており、一般的な息止めとは大きく異なります。

一方で、日常的な呼吸トレーニングや運動習慣を続けることで誰でも息止め能力を向上させることができますし、健康面でのメリットも感じやすくなります。

ただし、無理なチャレンジはリスクが伴うため、安全な環境で行い、体調に合わせて取り組むことが大切です。

年齢ごとの特徴を理解し、自分に合った方法で息止めトレーニングを楽しんでくださいね。