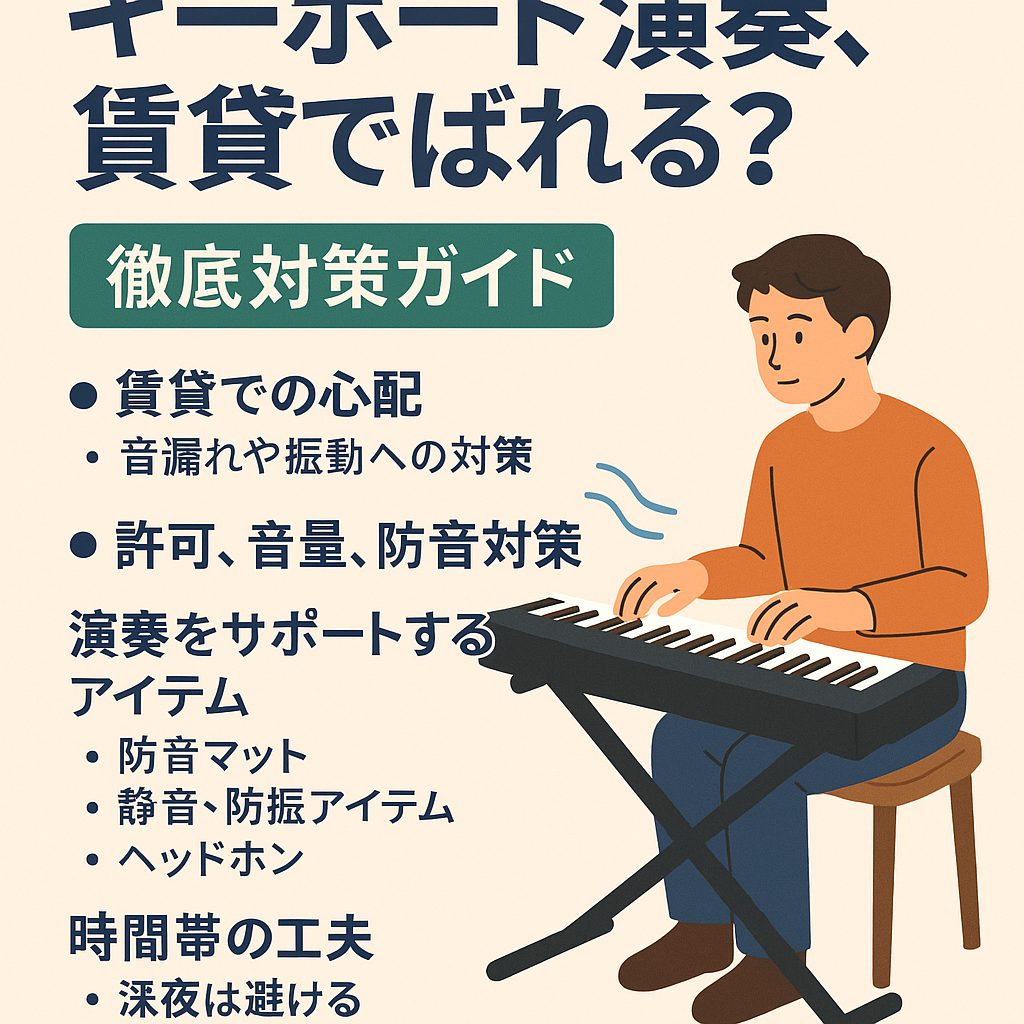

キーボードを賃貸で弾いても大丈夫なのか——。

音楽が好きな人ほど気になる疑問ですよね。

電子キーボードは比較的静かとはいえ、打鍵音や振動、スピーカー音が思った以上に響くこともあり、近隣トラブルにつながる可能性があります。

とくに集合住宅では、建物の構造や壁の厚さ、隣室との距離によって音の伝わり方が大きく変わるため、「ばれるのでは?」という不安を抱える人も多いはずです。

この記事では、賃貸でキーボード演奏を楽しむために必要な 音漏れ対策・振動対策・演奏時間の工夫・おすすめアイテム をわかりやすく解説します。

安心して音楽を楽しむために、今日からできる対策を一緒に見ていきましょう!

賃貸でのキーボード演奏:心配なポイント

キーボードを賃貸で演奏するときに気になるのが、音漏れや振動ですよね。

隣人や上下階に音が伝わると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

ここでは、賃貸で演奏する際の注意点と、周囲に配慮しながら楽しむ方法を解説します。

賃貸物件での音漏れとは?

キーボードの音は想像以上に壁を通り抜けることがあり、特に低音は響きやすいです。

また、床や壁を伝わる振動音は、電子キーボードでも意外と広範囲に届きやすい特徴があります。

賃貸では構造によって音漏れレベルが大きく異なるため、建物の遮音性も確認したいですね。

さらに、隣室との距離や壁の厚さ、部屋の配置によっても影響が変わるため、内見時に周囲の生活音をチェックすることも有効です。

音の反射や吸収を考えて、部屋のレイアウトを工夫するだけでも違いが生まれます。

大家さんからの苦情を避けるための対策

演奏前に契約書で楽器の扱いをチェックしましょう。

「電子楽器可」などの記載があれば安心ですが、判断が曖昧な場合は事前に相談しておくとトラブルを避けやすくなります。

また、防音マットやヘッドホンを使うことで、トラブルを防ぎやすくなります。

加えて、練習時間を固定したり、隣人と普段から挨拶して関係を良好に保つことで、クレームにつながりにくい環境づくりができます。

必要に応じて防振ゴムや吸音材を組み合わせれば、さらに安心して演奏できます。

生活環境への影響:周囲の配慮を考える

生活音の一部とはいえ、演奏は時間帯によって迷惑と感じられることがあります。

特に夜間や早朝は音が響きやすく、小さな音でも気になるものです。

日中に練習する、短時間で区切るなどの工夫をしましょう。

さらに、音量を抑える、休憩を挟む、家具やカーペットを活用して反響を抑えるなどの工夫も効果的です。

住環境全体を意識した配慮が、快適な演奏生活につながります。

どこまでが許可されるのか?

賃貸でキーボード演奏がどこまで許されるのかは、物件ごとに異なります。

ここでは契約内容や騒音対策の基準を解説します。

賃貸契約における楽器の取り扱い

契約書には「楽器不可」「電子楽器可」など記載があります。

これを確認することで、安心して演奏できますね。

さらに、物件によっては時間帯の指定や音量の制限、ヘッドホン必須など細かなルールが定められている場合もあります。

とくに集合住宅では、管理規約も合わせて確認しておくとトラブルを避けられます。

また、入居前に大家さんに相談しておくことで、後々のクレームや誤解を防ぐ効果もあります。

キーボードの種類(電子ピアノ・シンセサイザー・MIDI キーボードなど)によって扱いが変わる場合もあるため、事前に説明しておくとよりスムーズですね。

一般的な音量の基準とその理解

一般的な生活音の許容範囲を理解し、キーボードの音量を調整することが重要です。

特に深夜の演奏は避けましょう。

さらに、電子キーボードでもスピーカー音は意外に響くため、最低音量に設定しても壁を通過する可能性があります。

自治体やマンションごとに定められた「静音時間帯」は必ず守り、可能ならヘッドホンを使いましょう。

また、メトロノーム音や打鍵音(鍵盤を押す音)も意外と響くため、練習内容に応じて工夫することが求められます。

音量を測定できるスマホアプリを活用すれば、騒音対策の目安として役立ちます。

騒音規制と防音対策の重要性

自治体ごとに騒音規制があり、違反するとトラブルの原因になります。

防音シートやマットなどを併用することで、演奏をより安全に楽しめます。

加えて、防振ゴムや厚手カーペット、吸音パネルなどを組み合わせれば、音漏れ・振動ともに大幅に軽減できます。

また、キーボードスタンドに防振材を挟むことで、床へ伝わる振動をさらに抑えることができます。

可能であれば、壁沿いではなく部屋の中央寄りに楽器を配置することで、音が建物全体に拡散しにくくなり、防音効果が高まります。

賃貸でのキーボード演奏をサポートするアイテム

演奏を快適にするために役立つアイテムを紹介します。

電子ピアノと防音マットの効果

電子ピアノならヘッドホン使用ができ、音漏れを大幅に防げます。

さらに、電子ピアノはアコースティックピアノに比べて打鍵音や内部機構の動作音が小さいため、隣室だけでなく上下階への騒音リスクも軽減できます。

また、タッチレスポンス機能を調整することで、鍵盤を強く叩かなくても自然な音量で演奏できる点も賃貸向けです。

防音マットを併用すると振動対策にもなります。

特に厚みのある高密度マットは、床に伝わる低周波の振動を大幅に吸収するため、足音のような鈍い響きを抑えられます。

より効果を高めたい場合は、防振ゴムや多層構造のボードと組み合わせることで、演奏時の安定性と静音性が向上します。

静音・防振対策アイテムのおすすめ

静音パッド、防振ゴムなどを使うと床への振動を抑えることができます。

賃貸には特におすすめです。

これらのアイテムはキーボードスタンドの脚にも取り付けられ、スタンド全体の揺れを軽減しながら床に伝わる振動を吸収します。

また、静音マットは床材を傷つけにくい素材で作られているものが多く、賃貸でも安心して使用できます。

さらに、吸音材やフォームを壁際に配置することで、演奏時の反響音を抑え、音の広がりをコントロールできます。

キーボード周囲に簡易的な防音スペースを作ることもでき、練習環境をワンランク上げることができます。

ヘッドホンの活用方法とそのメリット

ヘッドホンを使えば周囲を気にせずに演奏できます。

長時間の練習でも安心ですね。

さらに、密閉型ヘッドホンを使用することで外部への音漏れだけでなく、自分自身の演奏音の細かなニュアンスを聞き取りやすくなります。

また、夜遅くの練習や早朝の短時間練習でも周囲に迷惑をかけずに演奏でき、生活リズムに合わせて自由に練習時間を確保できます。

最近ではBluetooth 対応モデルや低遅延のワイヤレスヘッドホンも増えているため、ケーブルの煩わしさを感じずに集中できる環境づくりも可能です。

練習する時間帯と音量の配慮

賃貸では、時間帯の配慮がとても大切です。

深夜のタイピング:注意が必要な時間

深夜の演奏は音が響きやすく、苦情の原因になりがちです。

特に深夜は建物全体が静かになるため、わずかな打鍵音や振動でも隣人が気づきやすく、生活音の許容範囲を超えやすい時間帯です。

また、壁や床を伝わる残響も日中より響きやすいので、夜間は控えめな練習に切り替えるか、ヘッドホン使用を徹底する必要があります。

日中や早い時間帯に練習しましょう。

さらに、どうしても夜しか時間が取れない場合は、指のトレーニングや無音練習パッドを活用して、実音を出さずにスキルを維持する工夫も効果的です。

近隣への配慮が必要な場合

隣人の生活リズムも考慮し、トラブルを避ける工夫が必要です。

たとえば、隣室に高齢者や夜勤の人が住んでいる場合、想像以上に音が問題になるケースがあります。

定期的な挨拶や、近隣の人からの生活パターンを聞くきっかけがあれば、演奏時間の調整に役立ちます。

また、異なる時間帯に少しずつ演奏音を試し、どの時間帯が比較的許容されやすいかを探るのも良い方法です。

音が響きやすい壁側を避け、部屋の中央で練習するなど、物理的な工夫も合わせて行うと安心感が増します。

賃貸物件で快適に演奏するための工夫

家具の配置やカーテンの厚さによって音の広がり方が変わります。

演奏スペースを工夫することで快適に楽しめます。

さらに、書棚やクローゼットの前にキーボードを置くと、家具が吸音材の役割を果たし、音漏れを抑える効果が期待できます。

厚手カーテンや防音カーテンを窓に掛けるだけでも外への音の抜けを軽減でき、夜間の練習リスクを下げられます。

加えて、壁に吸音パネルを貼る、ラグを重ねて床の反響を抑えるなど、簡易的な防音対策を組み合わせれば、賃貸でもかなり快適な演奏空間を作ることができます。

音漏れや振動を軽減する設置方法

音漏れを防ぐための具体的な配置やアイテムを紹介します。

キーボードの配置と家具の活用法

壁から離して設置し、家具を吸音材代わりに使うと効果的です。

さらに、キーボードの背面に書棚やクローゼットを配置することで、家具が自然な吸音壁となり、特に中音域の反響を抑える効果があります。

壁に密着させず、10〜20cm ほどの距離をあけるだけでも音の伝わり方は大きく変わります。

また、部屋の角は音が集まりやすいため、角を避けた位置に設置することで不要な反響を抑えることができます。

周囲に布製ソファやクッションを置くと、さらなる吸音効果も得られ、賃貸でも実践しやすい方法です。

カーペットや厚手カーテンの効果

床や窓から音が漏れるため、カーペットや厚手カーテンは必須です。

特に床は振動が響きやすいため、厚手のラグや多層構造のカーペットを敷くことで低周波の振動が大幅に軽減されます。

また、窓は外への音漏れの大きな要因となるため、遮音カーテンや防音カーテンを取り入れることで外への音の抜けを抑制できます。

さらに、窓際に棚や観葉植物を置くと、音の跳ね返りを減らす効果もあり、見た目と機能性の両方を満たす工夫としておすすめです。

音を吸収する素材の選び方

吸音材や防音ボードを使うことで、さらに音漏れを軽減できます。

特にウレタンフォームやグラスウールは吸音性が高く、賃貸でも壁に貼りやすい軽量タイプが豊富にあります。

また、市販の吸音パネルはデザイン性の高いものも増えており、インテリアとして取り入れながら防音効果を高められるのが魅力です。

さらに、天井に反射する音も抑えたい場合は、軽量タイルや吊り下げタイプの吸音材を利用すると効果的で、演奏全体の響きをより自然にコントロールできます。

まとめ:楽器演奏と賃貸生活の両立

賃貸でも工夫次第で安心してキーボード演奏が楽しめます。

ここでは注意点と対策を振り返りつつ、最終的にどのように賃貸生活と音楽活動を両立していくかを整理します。

演奏環境を整えるための知識と工夫を身につけておくことで、より快適でストレスのない音楽ライフを実現できます。

賃貸でも快適に音楽を楽しむ方法

適切な対策を取れば、賃貸でも音楽を楽しめる環境を整えられます。

防音マットや吸音材、厚手カーテンなどのアイテムを組み合わせることで、音漏れや振動を最小限に抑えることができます。

さらに、レイアウトの工夫や家具配置など、コストをかけずにできる対策も多く、継続的に見直すことで演奏環境はより良くなっていきます。

演奏時間や近隣住民への配慮も大きなポイントで、マナーを守って練習を続けることで、安心して音楽を楽しみ続けられます。

大家さんとのトラブルを未然に防ぐポイント

契約確認と音対策がトラブルを避ける鍵になります。

入居前の事前確認はもちろん、演奏に関するルールが曖昧な場合は積極的に相談し、すれ違いを防ぐことが重要です。

また、日頃から近隣住民と良好な関係を築くことで、音に関する理解も得やすくなり、安心して演奏を続けるための環境づくりにつながります。