地蔵盆は、子どもの健やかな成長を願う温かい地域行事であり、古くから日本の多くの地域で受け継がれてきました。

特に関西地方では盛んに行われ、お地蔵さまへの感謝と祈りを込めたお供え物や、子どもたちが楽しめる催しなど、地域の結びつきを感じられる文化が根強く残っています。

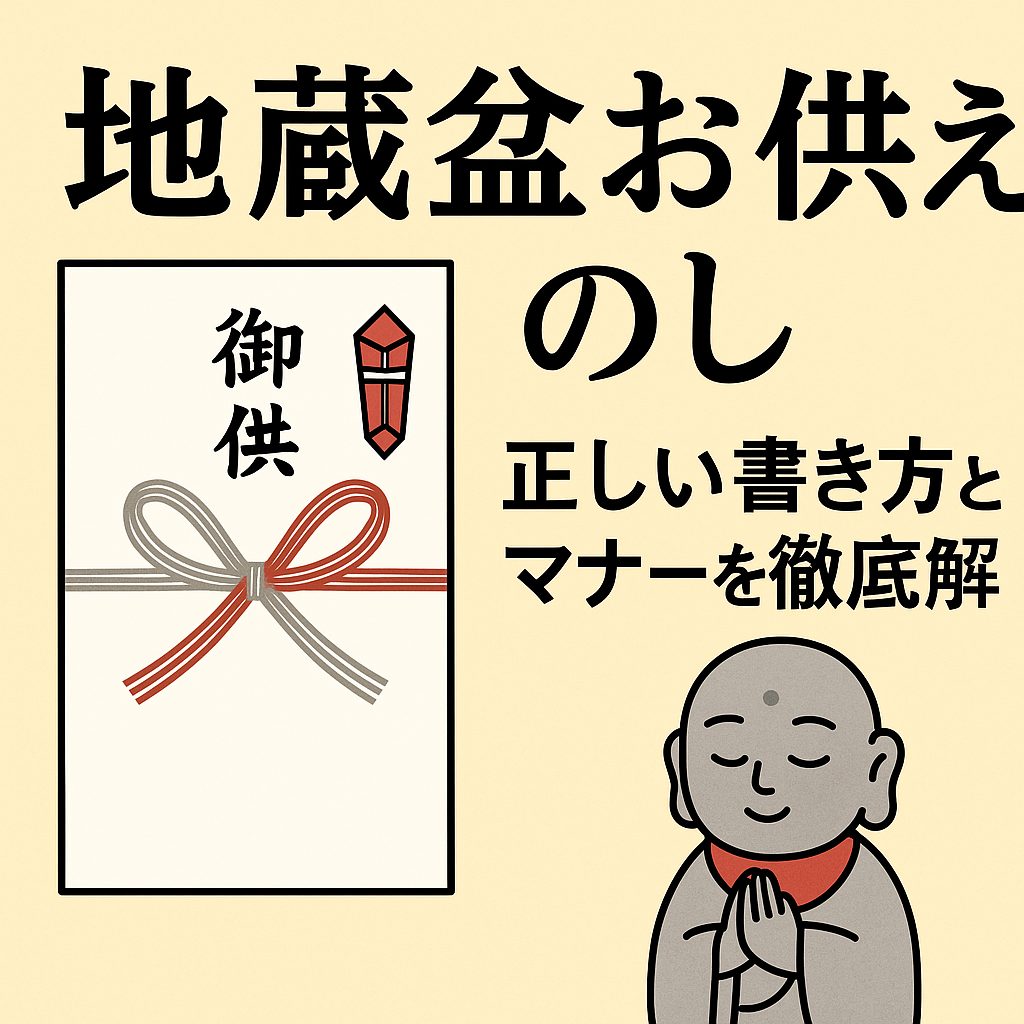

その中でも「お供えのし」の書き方には、知っておきたい伝統的なマナーが数多くあります。

この記事では、地蔵盆にお供えをする際に必要な“のし紙の正しい書き方”や“地域ごとの違い”をわかりやすく解説し、初めて参加する方でも安心して準備ができるよう丁寧にまとめています。

地域の風習を尊重しながら、心のこもったお供えができるよう一緒に見ていきましょう。

地蔵盆とは?その由来と意義を解説

地蔵盆は、子どもの守り神とされるお地蔵さまに感謝を伝えるための伝統行事です。

主に関西地方で盛んに行われ、地域によっては江戸時代から続く深い歴史があります。

夏の終わりに、町内の子どもたちが集まり、お地蔵さまにお供えをしたり、ゲームやイベントを楽しんだりと、地域のつながりを強める役割を果たしています。

地蔵盆の基本情報

地蔵盆は8月下旬に開催されることが多く、地域で管理されている祠(ほこら)やお地蔵さまの前に屋台やテントが立ち並びます。

子どもたちはお菓子をもらえることも多く、夏休みの終わりを彩る大切な行事とされています。

さらに、地域によっては盆踊りや抽選会などが開催されることもあり、子どもから高齢者まで幅広い世代が参加して交流を深めます。

また、お地蔵さまの前には提灯が飾られ、夜になると幻想的な雰囲気が漂うなど、地域の伝統文化を身近に感じられるのも特徴です。

地蔵盆の歴史と地域ごとの違い

地蔵盆の起源は古く、子どもの無病息災を願う仏教的な信仰が背景にあります。

京都や大阪では大規模な行事として発展し、地域によって供え物、お菓子の配布方法、祈祷の形式に違いが見られます。

また、北陸や東海の一部地域でも独自の文化が残っており、地蔵さまを祀る場所の形態や、祈り方、準備に携わる担当者の役割分担など細かな違いがあります。

こうした地域差は、地蔵盆が長い年月をかけて独自に進化した行事であることを示しています。

地蔵盆における信仰の重要性

地蔵盆は単なる子ども向けイベントではなく、お地蔵さまへの感謝と祈りを捧げる大切な行事です。

地域の人々が協力して準備を進めることで、共同体の絆が深まります。

さらに、子どもたちはお供えや参拝を通して「感謝の心」や「ご先祖さまを大切にする気持ち」を自然と学んでいきます。

家庭では触れにくい宗教的文化や地域のしきたりを体験できる貴重な機会でもあり、地域全体で子どもの成長を見守るという重要な役割も担っています。

地蔵盆にお供えのしを用意する意味

地蔵盆のお供え物には必ず「のし紙」を付けるのが一般的です。

これは、お地蔵さまへの敬意を表すための大切なマナーとされています。

お供えのしの定義と役割

のしは、本来「祝意」や「感謝」を表すために使われる紙であり、日本独自の礼儀文化を象徴する存在です。

地蔵盆でもその役割は変わらず、お供え物にのしを付けることで、お地蔵さまに対して丁寧な心を捧げていることを視覚的に示す大切な作法とされています。

また、のし紙は供養の場を清らかに整える役割も果たし、地域の人々がお地蔵さまへ敬意を払う姿勢を伝えるための重要なアイテムになっています。

さらに、のしを付ける文化は世代を超えて受け継がれ、子どもたちに「心を込めて贈る」ことの大切さを教える機会にもなっています。

供養のためのお供えとその種類

地蔵盆では、お菓子・ジュース・日用品・お金など、地域の習慣に応じたさまざまなお供え物が準備されます。

これらは単なる贈り物ではなく、子どもたちの健やかな成長や地域の安全を願う“祈りの形”として選ばれるものです。

また、地域によっては果物や特産品を供える場所もあり、地元の文化が色濃く反映される場面でもあります。

配布用のお菓子セットを丁寧に包装する地域も多く、準備に携わる大人たちの温かい心が表れる行事のひとつとなっています。

地蔵盆におけるお菓子とお金の向き

のしを付けたお菓子やお金を奉納する際には、「名前が読める向きで手渡す」ことが礼儀とされています。

これは、お地蔵さまに対して失礼のないように、正しい向きで感謝の心を捧げるための重要な作法です。

お供え物を扱う際には丁寧な動作が求められ、のし紙が折れたり汚れたりしないよう細心の注意を払うことが礼儀とされています。

地域によっては、奉納前にのしの向きを揃える役割を担う担当者が決まっている場合もあり、細かな気遣いが信仰心や地域の結束をさらに深めるきっかけとなっています。

地蔵盆お供えのしの正しい書き方

地蔵盆ののし紙には、決まった書き方とマナーがあります。

間違えないように注意が必要です。

地蔵盆のし紙の選び方

・紅白蝶結びののし紙を使用します。

地蔵盆は「子どもの成長」を願うお祝いの意味も含むため、何度でも結び直せる蝶結びがふさわしいとされています。

また、のし紙は大き過ぎず小さすぎない、贈り物のサイズに合ったものを選ぶとより丁寧な印象になります。

・水引の上に表書き、下に名前を書きます。

この配置は日本の贈答文化における基本的なルールであり、地蔵盆でもその形式を踏襲します。

文字は中央揃えでバランスよく書き、墨の濃淡が不自然にならないよう心がけると見た目が美しく整います。

・地域の指定がある場合はそれに従います。

たとえば、特定の文言を使う決まりがあったり、のし紙ではなく短冊を使う地域も存在します。

町内会や自治会の担当者に事前に確認しておくことで、失礼のないお供えができます。

表書きの例と具体的な書き方

一般的な表書きは以下の通りです:

- 「御供」 — 最も広く使われる定番の表書きで、迷ったときはこれを選べば問題ありません。

- 「御供物」 — 供え物の内容を明確に示したい場合に使われます。

少し格式を感じさせる表現です。

- 「地蔵盆御供」(地域でよく使われる)— 地蔵盆専用の表書きで、特に京都や関西で多く見られます。

表書きは濃い墨で丁寧に書くのが基本です。

筆ペンを使用する場合、かすれが出ないようにゆっくりと力を均等に入れて書くと仕上がりがきれいになります。

また、間違えた場合は必ず新しいのし紙に書き直すのが礼儀です。

名前の書き方のマナーと注意点

・水引の下にフルネームで書くのが基本。

名前は縦書きが推奨されますが、地域によって横書きが許容される場合もあります。

・家族で出す場合は「山口家」など家名でOK。

特に町内単位の行事では家名でまとめるケースがよく見られます。

・子ども名義で出す地域もあるため事前確認が必要。

たとえば「○○太郎」「○○花子」など子どもの名を使う地域では、成長を願う意味がより強く表現されます。

そのため、地域の慣習に合わせた書き方をすることが大切です。

地域別の地蔵盆の文化と行事

地蔵盆は地域によって形が大きく異なる点が特徴です。

近畿地方の地蔵盆とその特色

京都・大阪では大規模な地蔵盆が多く、祈祷や灯籠、子ども向けの福引などが盛んです。

伝統を守りつつも、現代風のイベントが取り入れられることも。

特に京都では、町内単位での組織力が強く、地蔵盆の準備期間には地域の大人たちが協力し合い、祭りを盛り上げます。

また、手作りの灯籠や地域ごとのオリジナル装飾が施されるなど、視覚的にも楽しめる行事が多いのが特徴です。

近畿地方の地蔵盆は、歴史と地域文化が深く結びつき、子どもたちが自然と伝統に触れられる貴重な時間となっています。

関東の地蔵盆の行事と信仰

関東では地蔵盆の文化は薄めですが、地域によっては夏祭りと併せて行われ、供養中心の静かな行事が多い傾向にあります。

また、地域の公園や小さなお堂を中心に、小規模ながらも真心を込めて実施されることが多く、派手さはないものの温かい雰囲気が流れます。

都市部では参加者の数が少ない代わりに、一人ひとりがお地蔵さまに丁寧に手を合わせ、静かな空気の中で祈りを捧げる姿が見られます。

地蔵盆そのものの知名度は関西ほど高くありませんが、地域によっては昔ながらの信仰が連綿と受け継がれています。

地域ごとの供え物の違い

・関西→お菓子・ジュースが中心。

子どもたちに楽しんでもらう文化が強く、小さな袋に詰めた「お供えセット」がよく配られます。

・北陸→果物や和菓子の文化が強い。

季節の果物や地元で愛されるお菓子を供える家庭が多く、地域色がよく表れます。

・地域によりのしの文言が異なることも。

例えば一部地域では「御供」ではなく「地蔵講」など特有の表記を使うことがあり、文化の違いがそのまま文字に現れます。

地蔵盆の準備とお供え物のコツ

地蔵盆のお供え準備は、地域の習慣に合わせることが大切です。

お供え物の用意とその意味

お供え物は「感謝」と「祈り」を形にしたものです。

量より気持ちが大事とされ、のし紙を正しく付けることでより丁寧な供養となります。

また、お供え物を準備する行為そのものが、地域の伝統を尊重し、お地蔵さまやご先祖さまへの敬意を示す意味を持ちます。

地域によっては、お供えの品に「子どもたちが喜ぶものを選ぶ」「季節感を意識する」といった独自のルールがある場合もあり、こうした文化の違いも地蔵盆の魅力のひとつです。

さらに、お供え物を家族で準備することで、子どもたちが自然と感謝の気持ちを学ぶ機会にもなります。

子どもたちとの関係性を意識した準備

地蔵盆では子ども向けのお菓子袋を作る地域も多く、アレルギーへの配慮や量の調整など細やかな心遣いが求められます。

また、お菓子の種類や選び方ひとつにも気遣いが必要で、「個包装のものを選ぶ」「賞味期限を確認する」「年齢に応じた内容にする」など、配慮すべき点は多岐にわたります。

さらに、子どもたちがより楽しめるように、袋にメッセージカードを付けたり、イラストを添えたりする地域もあります。

こうした準備は大変ではありますが、地域の大人たちが協力して行うことで、子どもたちにとって忘れられない特別な体験となります。

お地蔵さんへのお参りの際の注意点

・手を合わせる前にお供え物の向きを整える。

お地蔵さまに失礼がないよう、のし紙が上を向くように丁寧に配置します。

・写真撮影は禁止の地域もあるので注意。

信仰の場を尊重するため、撮影の可否については事前に確認することが大切です。

・静かに参拝するのがマナー。

お参りの時間帯によっては周囲に住む人の生活にも配慮が必要で、特に夜間は静かに行動することが求められます。

また、子どもたちには「手を合わせる意味」「お地蔵さまを敬う心」をやさしく伝えながら参拝すると、より深い理解につながります。

地蔵盆に関するよくある疑問

地蔵盆に初めて参加する人が迷いやすいポイントをまとめました。

地蔵盆にお供えする際のマナー

・のしを必ず付ける。

地蔵盆はお地蔵さまへの感謝と祈りを届ける場であるため、のし紙を付けることは最低限の礼儀とされています。

のし紙を付けることで「丁寧に供えています」という気持ちがより明確に伝わり、地域の方や運営側にも失礼がありません。

また、のしの種類や色、水引の形式などを正しく選ぶことで、伝統的な作法に沿った供養ができます。

・表書きを正しく書く。

表書きは「御供」や「地蔵盆御供」など、地域に合わせた適切な文言を記入します。

字体は読みやすい丁寧な字で書き、中央にまっすぐ配置することで見た目が美しく整います。

また、筆ペンを使用する際はかすれを避けるために適度な力で書くことが大切です。

表書きは“気持ち”を表す部分であるため、丁寧さが特に求められます。

・供え物は清潔に包装。

お供え物は、お地蔵さまへ捧げるだけでなく、後に子どもたちへ配られることも多いため、見た目の清潔さも非常に大切です。

特に食品類は個包装のものを選ぶと衛生面でも安心です。

また、袋にほこりや汚れが付かないよう管理し、のし紙が折れないよう丁寧に扱うことでより良い印象になります。

透明袋に入れて二重包装にする地域もあり、その場合は見た目も華やかになります。

お菓子のしには何を書くべきか

基本は「御供」。

地域によっては「地蔵盆御供」を使う場合もあります。

お菓子の種類が多い場合は「お菓子御供」など具体的に記載する地域もあります。

また、子ども名義で出す場合には、名前を書き添えることで“子どもの成長を願う供え物”という意味がより強く表現されます。

のしの大きさに合わせて文字数を調整すると美しく仕上がります。

地蔵盆と葬儀の違いについて

どちらも供養行事ですが、地蔵盆は子どもの成長と健康を願う明るい行事です。

地域の子どもたちが集まり、賑やかな雰囲気の中で感謝の気持ちを捧げます。

一方、葬儀は故人を見送る厳粛な儀式であり、目的や空気感が大きく異なります。

地蔵盆は「祈りと感謝」「地域の交流」「子どもの育ち」が重視される行事であるため、明るく温かい雰囲気が特徴的です。

また、配られるお菓子や催し物など地域の子どもたちが主役となる点も、葬儀とはまったく別の文化的背景を持っています。

地蔵盆を通じた地域のつながり

地蔵盆は地域コミュニティを強くする重要な役割を果たします。

町内で行われる行事の意義

共同で準備することで、住民同士の信頼関係が深まります。

さらに、行事の準備から当日の運営、後片付けまで地域で協力し合うことで、普段あまり話す機会のない住民同士が自然と交流する場が生まれます。

また、地蔵盆は世代を超えた関わりが生まれやすく、子どもから高齢者までが一緒に活動するため、地域全体の一体感が強まるのも大きな魅力です。

このような経験を通じて、地域全体が支え合う温かい空気が育まれ、町内の結びつきがより強固なものになります。

地蔵盆と自治体の関わり

各自治会が中心となって運営するため、地域ごとの色が出やすいのが特徴です。

自治体によっては、行事のための備品貸し出しや安全面のサポート、会場の確保などを行う場合もあり、地蔵盆を通じた行政との連携が生まれます。

また、自治体が配布する広報誌で地蔵盆の情報を紹介する、地域活動の一環としてバックアップを行うなど、地域文化の継承を支える仕組みが整えられていることもあります。

こうした取り組みは、地蔵盆の伝統を未来へつなぐうえで大きな役割を果たしています。

地域の信仰が育む子どもたちの成長

地域の大人たちが協力して子どもたちを見守る姿は、子どもにとって安心感につながるだけでなく、「地域に支えられている」という意識を芽生えさせる重要な経験となります。

さらに、地蔵盆の伝統や歴史に触れることで、日本の文化や地域の大切さを理解するきっかけにもなり、心の成長を促す貴重な時間となります。

地蔵盆に関するコラムと体験談

最後に、地蔵盆の魅力をより身近に感じられるコラムを紹介します。

京都の地蔵盆体験レポート

京都では地域ごとに大規模な地蔵盆が開催され、露店や灯籠で賑わいます。

子どもたちの笑顔が溢れる、温かな雰囲気が魅力です。

また、地域を歩くと手作りの提灯や装飾が並び、夕暮れ時には柔らかな灯りが通り全体を照らし、幻想的な光景が広がります。

さらに、地域住民が共に準備する姿や、世代を問わず多くの人が集まる光景は、京都独特の“地域の絆”を実感できる瞬間でもあります。

子どもたちにとっても、大人たちと一緒に参加できる貴重な経験となり、伝統行事の価値が自然と受け継がれていきます。

地蔵盆における伝統と変化

少子化や地域構造の変化により、昔ながらの形式を守りつつ、現代風のアレンジが増えています。

たとえば、昔は地域の大人が中心となって進めていた準備も、現在では若い世代がSNSを使って参加者を募ったり、効率的に連絡を取り合ったりするケースが増加しています。

また、伝統的な祈祷や供養はそのまま残しつつ、子ども向けゲーム、ワークショップ、スタンプラリーなど新しい取り組みが導入される地域もあります。

これにより、地蔵盆が“伝統を守るだけの行事”から“地域が協力して作り上げる参加型イベント”へと進化しつつあります。

SNSでの地蔵盆の広がりと影響

InstagramやXでは地蔵盆の写真が多く投稿され、若い世代にも文化が広がっています。

SNSで共有される写真や動画には、灯籠の美しい明かりや子どもたちの楽しそうな姿、地域の温かさが詰まっており、地蔵盆に興味を持つきっかけとなっています。

また、他地域の地蔵盆を見て“自分の地域でも取り入れたい”という声が上がることもあり、情報の拡散が新たな文化交流の場を生み出しています。

若い世代がSNSを通じて行事を認知し、参加することで、伝統行事がより身近な存在となり、次世代へと自然に受け継がれる土壌が整っています。