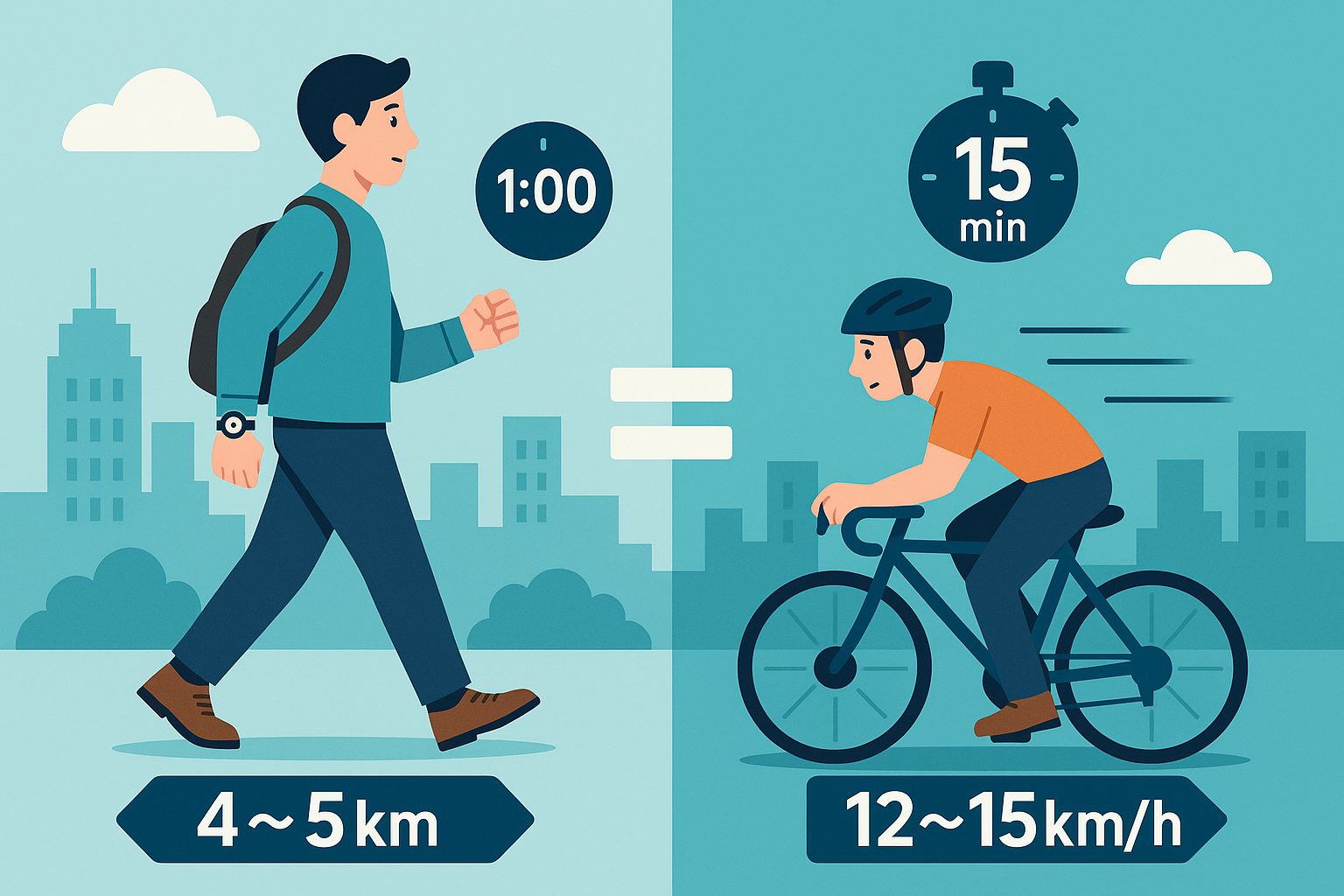

「徒歩1時間って、実際どのくらいの距離?」「自転車だとどれくらいの時間で行けるの?

そんな疑問を感じたことはありませんか?

普段何気なく選んでいる移動手段ですが、徒歩と自転車では時間・カロリー消費・効率に大きな違いがあります。

徒歩は健康維持に、自転車はスピードや利便性に優れており、目的やシーンに合わせて使い分けることで、毎日の生活がより快適で充実したものになります。

この記事では、徒歩1時間と自転車15分のスピード差を軸に、距離の目安や消費カロリー、生活スタイルへの影響までを詳しく解説します。

読むことで、自分に合った移動手段を見直すきっかけになるかもしれません。

徒歩1時間はどのくらいの距離?

徒歩で1時間歩くと、一般的には約4〜5kmの距離を進むことができます。

歩く速度は個人差がありますが、成人の平均時速は4〜5km/hほどですね。

つまり、1時間あれば自宅から少し離れたショッピングモールや駅まで歩いて行ける距離です。

徒歩1時間の距離はおおよそ何キロ?

健康目的でウォーキングをする人の多くは、1時間で約4.5km前後を目安にしています。

速歩きの場合は5〜6kmになることもあり、日々の運動量を測る指標としても便利です。

さらに、歩く速さは年齢や性別、体調、気温などによっても大きく変わります。

たとえば寒い日は筋肉がこわばって速度が落ちたり、音楽を聴きながら歩くとリズムに合わせて自然とペースアップしたりすることもあります。

また、靴の種類や舗装の状態によっても体への負担や歩行速度が異なりますね。

距離を計算するための目安

距離を簡単に計算するには、「時速 × 時間 = 距離」の公式が使えます。

たとえば、時速4.5kmで1時間歩くと、4.5km進む計算になりますね。

加えて、歩数計を活用することで、より正確に距離を把握することが可能です。

一般的に、成人の1歩の長さは約70cmといわれており、1時間で約6000〜7000歩ほど歩く計算になります。

スマートフォンのアプリやスマートウォッチを利用すれば、速度・心拍数・消費カロリーなども同時に確認できます。

歩く速度による距離の変化

高齢者や子どもは平均よりも少し遅く、3〜4km/h程度が一般的です。

一方、早歩きや登山をする人は6km/h以上になることもあります。

さらに、都市部の混雑した歩道では速度が落ちる一方、田舎道や公園などではリズムよく進めるため平均より速くなる傾向があります。

歩く目的がダイエットやトレーニングであれば、一定のリズムを保ちながら歩幅を広げるのが効果的です。

目的や体力に応じて、自分のペースを見つけることが大切です。

自転車での移動時間と速度

自転車は徒歩に比べて圧倒的に速く、同じ距離でも移動時間を大幅に短縮できます。

さらに、風を切る感覚や爽快感も魅力のひとつで、移動自体を楽しむ人も多いですね。

天気が良い日はちょっとしたサイクリング気分で出かけられるのも、自転車ならではの利点です。

自転車移動の平均速度は?

一般的なママチャリの場合、平均時速は12〜15km/h。

スポーツタイプの自転車だと20km/h以上出せることもあります。

つまり、徒歩1時間の距離(約4〜5km)は、自転車なら15分程度で到着できるというわけです。

加えて、タイヤの空気圧や道路の勾配、信号の数なども速度に影響します。

舗装の良い道ではスムーズに進みやすく、定期的にメンテナンスを行えばパフォーマンスも向上します。

特にクロスバイクやロードバイクは軽量で空気抵抗が少ないため、通勤距離が長い人には大きな味方となります。

徒歩1時間30分と自転車の所要時間

徒歩で1時間30分(約6〜7km)かかる距離も、自転車なら20〜25分ほどで到達可能です。

坂道や信号の多さによっても時間は変わりますが、基本的には自転車が圧倒的に効率的です。

さらに、自転車専用道路を利用することで信号待ちを減らし、より安定した速度で走行できます。

地域によっては自転車レーンの整備が進んでおり、通勤・通学ルートとしても活用しやすくなっています。

また、走行距離をアプリで計測すれば、自分の平均速度や走行履歴を確認でき、日々のモチベーションアップにもつながります。

電動自転車の速度と距離

電動アシスト付き自転車なら、平均時速15〜20km/h。

軽い力でスイスイ進めるので、通勤や買い物の移動にも便利ですね。

最近のモデルはバッテリー性能も向上しており、1回の充電で最大80km前後走れるものもあります。

坂道でも力を入れずに登れるため、体力に自信のない人やシニア層にも人気です。

また、子どもを乗せて移動する家庭用タイプや、折りたたみ式など種類も豊富。

雨の日対策としてレインカバーや防水バッグを併用すれば、より快適に活用できます。

さらに、環境面でも排出ガスを出さないため、エコな交通手段として注目されています。

徒歩と自転車のカロリー消費

「速いから自転車のほうが楽そう」と思われがちですが、運動として見ればどちらにもメリットがあります。

実際には、体の使い方や負荷のかかる部位、時間の使い方が異なり、それぞれが健康維持やダイエットの観点から有効です。

また、運動強度や気温、地形などによっても消費カロリーが変化します。

気温が低いと体が温まるまでに多くのエネルギーを使い、夏場では発汗量が増える分、体内の代謝にも影響しますね。

徒歩1時間のカロリー消費量

体重60kgの人が1時間歩いた場合、約200〜300kcalを消費します。

ウォーキングは心肺機能の向上にも効果的で、健康維持に最適です。

特に、姿勢を意識して背筋を伸ばし、腕をしっかり振ることでさらに消費カロリーがアップします。

傾斜のある坂道を取り入れたり、スピードを上げたりすることで、通常のウォーキングよりも高い運動効果が得られます。

さらに、歩く時間帯にも注目。

朝のウォーキングは代謝を高め、一日の活動量を増やすのに効果的ですし、夜のウォーキングはストレス解消や睡眠の質向上にもつながります。

自転車利用時のカロリー消費

自転車を1時間こぐと、約250〜400kcalほど消費します。

坂道が多い地域やスピードを出すほど消費カロリーは増加します。

特に向かい風やアップダウンの多いルートでは、脚だけでなく体幹も使うため全身運動に近い効果が得られます。

ペダルを一定のリズムでこぐことで有酸素運動の持続時間が延び、脂肪燃焼にも最適です。

また、サドルの高さを正しく調整することで膝や腰への負担を軽減でき、長時間でも快適に乗れます。

通勤や買い物など日常生活に取り入れやすい点も魅力です。

運動の仕方による消費カロリーの違い

のんびりとした移動なら徒歩の方が長時間続けやすく、運動効果も持続します。

対して、自転車は短時間で強度の高い運動を行いたい人に向いています。

例えば、ウォーキングでは脂肪燃焼を中心に、心拍数を一定に保ちながらの持久的な運動が可能です。

一方、自転車は筋力アップや下半身の強化に向いており、坂道を上る際には太ももやお尻の筋肉が活発に動きます。

どちらを選ぶかは目的次第で、健康維持なら徒歩、体力増進やスピードを求めるなら自転車といった使い分けが理想です。

さらに、両方を組み合わせた「ウォーキング+サイクリング」も、バランスよく体を動かせるおすすめの方法です。

徒歩と自転車のメリットとデメリット

どちらも便利な移動手段ですが、目的によって向き不向きがあります。

それぞれの特性を理解しておくことで、日常生活の中でより効率的に使い分けることができます。

徒歩は健康維持やリラックスに、自転車はスピードと利便性に優れており、どちらも生活の質を上げる要素を持っています。

移動手段の特徴と比較

| 項目 | 徒歩 | 自転車 |

|---|---|---|

| 速度 | 遅い(4〜5km/h) | 速い(12〜20km/h) |

| 費用 | ほぼ無料 | 購入・整備費あり |

| 運動効果 | 全身運動で高い | 下半身中心で高強度 |

| 雨天 | 歩けるが不便 | 滑りやすく危険 |

| 環境への影響 | 排出ゼロでエコ | 排出ゼロでエコだが整備時にコストあり |

| 利便性 | 短距離向き | 中距離・長距離に最適 |

徒歩は気軽に始められ、靴さえあればどこでも移動できる自由さが魅力です。

一方で、自転車は時間を節約できるうえに荷物の持ち運びも容易。

特に通勤や買い物、子どもの送迎などでは非常に便利です。

また、自転車の利用によって公共交通機関の混雑を避けられる点も、ストレス軽減につながります。

駐車場や駐輪場の利用について

徒歩なら駐車場の心配は不要ですが、自転車は駐輪場の確保が必要です。

都市部では有料駐輪場を利用するケースも増えていますね。

最近では、アプリで空き駐輪場を検索したり、月額契約で安全に駐輪できるサービスも充実しています。

また、防犯面ではチェーンロックやGPS付きのセキュリティグッズを活用することで盗難リスクを減らせます。

逆に徒歩では天候への影響を受けやすいため、傘やレインコートの準備も重要です。

時と場所によるメリットの違い

街中では徒歩が便利な場面も多く、郊外や長距離移動では自転車が優れています。

さらに、時間帯や目的によっても適した手段は変わります。

例えば、通勤ラッシュ時には徒歩が快適ですが、休日の遠出には自転車が最適です。

気候の良い季節には自転車での移動がリフレッシュにもなり、逆に猛暑や大雨の日には徒歩+公共交通機関を組み合わせるのが理想的です。

距離・時間・天候を考慮して使い分けるのがベストです。

最適な移動手段を選ぶために

最適な移動手段を見つけるには、距離や目的だけでなく、自分の体調や時間帯、さらには天候や地域の環境も考慮することが大切です。

単に「速く行ける手段」を選ぶのではなく、快適さや安全性、そして気分転換のしやすさなども含めて判断すると、毎日の移動がもっと楽しくなります。

公共交通機関との組み合わせ

徒歩や自転車を駅までの“ラストワンマイル”として使うと、効率的で健康的な通勤・通学が可能です。

特に都市部では、バスや電車の本数が多い地域ほど、短距離移動を徒歩や自転車で補うことで移動全体の効率が上がります。

さらに、自転車シェアリングサービスを活用すれば、目的地に応じて乗り捨ても可能で、交通費の節約にもつながります。

また、朝の軽い運動として取り入れることで血行が良くなり、仕事や勉強の集中力アップにも効果的です。

移動時間を短縮するためのルート選び

地図アプリを活用して、坂道の少ないルートを選ぶと体力消耗を防げます。

安全な自転車道を選ぶことも大切です。

最近では、ルート検索アプリの中には「自転車専用ルート」「信号が少ないルート」「交通量が少ないルート」を自動的に提案してくれるものもあり、時間短縮だけでなく安全性の向上にも役立ちます。

さらに、信号のタイミングや風向きを意識して走ることで、思った以上に効率良く移動できます。

歩行者の場合も、日陰の多いルートや公園の中を通る道を選べば、快適さがぐっと増しますね。

お得な店舗アクセス情報

一部のスーパーやカフェでは、自転車来店者向けの特典や割引を設けているところもあります。

移動手段を選ぶ楽しみも広がりますね。

また、地域によっては「自転車通勤応援デー」などを実施している自治体もあり、参加するとポイントが貯まる仕組みや景品がもらえるキャンペーンも存在します。

徒歩や自転車で出かけることで、新しいお店を発見したり、地元の人との交流が生まれたりといった副次的な楽しみもあります。

環境にも優しく、健康にも良い“エコ移動”を選ぶことで、毎日の生活が少しずつ豊かになるでしょう。

徒歩と自転車の選び方とコツ

徒歩と自転車、どちらも身近で便利な移動手段ですが、その使い方一つで生活の快適さが大きく変わります。

健康を意識するなら徒歩、効率を重視するなら自転車など、シーンに応じた使い分けが大切です。

この記事では、目的や状況に合わせて最適な移動手段を選ぶための考え方やコツを紹介します。

シチュエーションに応じた選択法

・健康維持 → 徒歩

・短時間で移動 → 自転車

・天候が悪い → 徒歩や公共交通

このように、目的に応じて柔軟に選ぶのが理想です。

さらに、移動する時間帯や環境によっても最適な手段は変わります。

例えば、朝の通勤時は交通量が多いため徒歩が安全ですが、帰宅時間が遅い場合は明るい道を選んで自転車で帰るのも効率的です。

また、子どもや高齢者と一緒に出かけるときは、ペースを合わせやすい徒歩が向いています。

一方で、荷物が多い買い物や遠出の際は自転車が断然便利です。

自分のライフスタイルに合わせた組み合わせが、ストレスの少ない移動を実現します。

移動手段の選び方によるメリット

徒歩はリラックス効果が高く、自転車は時間の節約に優れています。

自分の生活スタイルに合う方法を見つけましょう。

徒歩では景色や季節の変化を感じながら歩けるので、気分転換やストレス発散にもつながります。

また、スマートフォンの歩数アプリを利用すれば、日々の運動量を記録してモチベーションを高めることもできます。

一方、自転車は短時間で移動できるため、通勤・通学・買い物などに最適。ガソリン代や交通費の節約にもなり、環境への配慮にもつながります。

最近では自転車通勤を推奨する企業も増え、健康促進や集中力アップにも良い影響を与えています。

自転車を使う際の注意点

夜間はライトの点灯を忘れずに。

ヘルメットや反射材を使うことで安全性が高まります。

さらに、雨天時には滑りやすくなるため、スピードを控えめにすることが大切です。

タイヤの空気圧を定期的にチェックし、ブレーキやチェーンの点検も欠かさず行いましょう。

信号や一時停止など交通ルールを守ることで、事故を防ぐことができます。

また、歩行者や他の自転車との距離を意識し、イヤホンやスマートフォンの操作は控えること。

安全運転を心がければ、自転車は快適で楽しい移動手段になります。

徒歩と自転車の利用時間の差を理解する

徒歩と自転車では、移動にかかる時間が驚くほど違います。

たとえば、徒歩で1時間かかる距離も自転車ならわずか15分程度で到着できることもあります。

ここでは、距離ごとの具体的な時間差や、それが生活に与える影響をわかりやすく解説します。

徒歩と自転車の所要時間の比較

| 距離 | 徒歩 | 自転車 |

|---|---|---|

| 2km | 約25分 | 約8分 |

| 4km | 約50分 | 約15分 |

| 6km | 約1時間20分 | 約22分 |

| 8km | 約1時間45分 | 約30分 |

| 10km | 約2時間10分 | 約35〜40分 |

こうして比べてみると、自転車の速さは一目瞭然ですね。

さらに、自転車は移動距離が長くなっても速度がほとんど変わらないため、一定ペースで安定した移動が可能です。

一方、徒歩は疲労によって徐々にペースが落ちる傾向があります。

そのため、長距離を移動する場合は、自転車が圧倒的に時間効率に優れています。

とはいえ、短距離であれば徒歩でも十分に実用的で、交通渋滞の影響を受けないという利点もあります。

時間の使い方や効率性について

自転車を活用すれば、浮いた時間を趣味や家事に回せます。

時間の“貯金”にもつながりますね。

例えば、通勤や買い物の時間を自転車に切り替えることで、1日あたり15〜30分ほどの節約が可能です。

1週間で換算すると、約2〜3時間の余裕が生まれる計算になります。

その時間を使って読書をしたり、家族と過ごしたり、運動を取り入れることで生活の質を高めることができます。

また、徒歩の場合も「ながら時間」を活用しやすいのが特徴で、音楽やポッドキャストを楽しみながら移動すれば、リラックス効果や学びの時間にもなります。

移動手段による生活スタイルへの影響

徒歩は心のリセットに、自転車はアクティブな生活に繋がります。

どちらも生活の質を上げる手段といえるでしょう。

さらに、徒歩を習慣化することでストレスホルモンの分泌が減少し、メンタル面にも良い影響を与えるといわれています。

自転車通勤は通勤ラッシュを避けられるうえ、気分の切り替えにも最適です。

また、適度な運動が集中力を高めるため、仕事や勉強のパフォーマンスにも良い結果をもたらします。

結果として、「移動」が単なる移動ではなく、健康・時間・心の充実をもたらす生活習慣へと変わっていくのです。

リモートワークと移動の新しい形

働き方が変化する中で、「移動の仕方」も新しい形に変わりつつあります。

リモートワークが定着した今、通勤時間をウォーキングに置き換えたり、気分転換に自転車を活用する人が増えています。

この章では、移動がもたらす健康効果や生活リズムの整え方、効率的な時間活用のヒントを紹介します。

自由な時間の使い方

在宅勤務が増えた今だからこそ、通勤時間をウォーキングに置き換える人も増えています。

健康的でストレス発散にも効果的です。

さらに、朝に軽く体を動かすことで血流が良くなり、仕事開始時の集中力が高まります。

自宅で一日中座りっぱなしの生活は肩こりや運動不足を引き起こしやすいため、意識的に“通勤代わりのウォーキング”を取り入れることで生活のリズムが整います。

また、在宅ワークの合間に10〜15分の散歩を挟むだけでも、脳がリフレッシュして新しいアイデアが浮かびやすくなる効果も期待できます。

移動中にできる便利な活動

徒歩中は音楽やポッドキャスト、自転車なら風景を楽しむことで、移動時間を有意義にできます。

最近ではオーディオブックや語学学習アプリを利用し、移動時間を“学びの時間”として活用する人も増えています。

自転車の場合は、景色を見ながらのリフレッシュ効果が高く、心身のリセットにもつながります。

さらに、ウォーキング中に深呼吸を意識したり、姿勢を整えたりすることで、日常生活では得られないほどのリラクゼーションを感じられるでしょう。

スマートウォッチを使って移動中の心拍数や歩数を確認するのも、モチベーション維持に役立ちます。

リモートワークと交通アクセスの関係

リモートワーク時代でも、打ち合わせや買い物のために移動は欠かせません。

徒歩と自転車の使い分けが、日々の快適さを左右します。

特に在宅勤務では自分のペースで動けるため、移動の自由度が高いのが特徴です。

近距離の外出なら徒歩で、少し離れたカフェやコワーキングスペースへ行くときは自転車を使うなど、シーンによって選択肢を変えると効率的です。

また、定期的に外出することで生活リズムが保たれ、孤立感を防ぐ効果もあります。

気分転換を兼ねて出かけることが、仕事の生産性向上にもつながるでしょう。

まとめ

徒歩と自転車、それぞれに魅力とメリットがあります。

徒歩は健康維持やリラックスに効果的で、日常の中で心と体を整える時間を生み出します。

一方、自転車はスピードと利便性に優れ、短時間で効率的に移動できるのが大きな魅力です。

距離や目的、天候などによって最適な手段を使い分けることで、時間を有効に使いながら快適な生活を送ることができます。

また、リモートワークが広がる今、通勤や外出の形も変化しています。

徒歩や自転車を取り入れることで、運動不足の解消だけでなく、気分転換や新しい発見のきっかけにもなるでしょう。

「歩く」と「こぐ」このシンプルな2つの行動が、健康と生活の質を高める鍵と言えるかもしれません。